小・中・高校生 別での望まれる勉強量!

小学校の低学年のうちは学校の授業だけで、なんなら少しおウチの人が学習に協力してあげれば、それで事足りるでしょう。

でも、高学年になるにつれ学校の授業だけでは、学習内容をちゃんと理解するがだんだんと難しくなってきます。

個人差はありますが、内容もさることながら、学校の授業(時間)だけでは勉強時間数が足りなくなってくるからです。

スポーツや習い事を思い浮かべてもらえれば分かると思います。

勉強も同じで、上を目指しうまくなるためには、やっぱりさらなる練習量(時間)を必要になってきます。

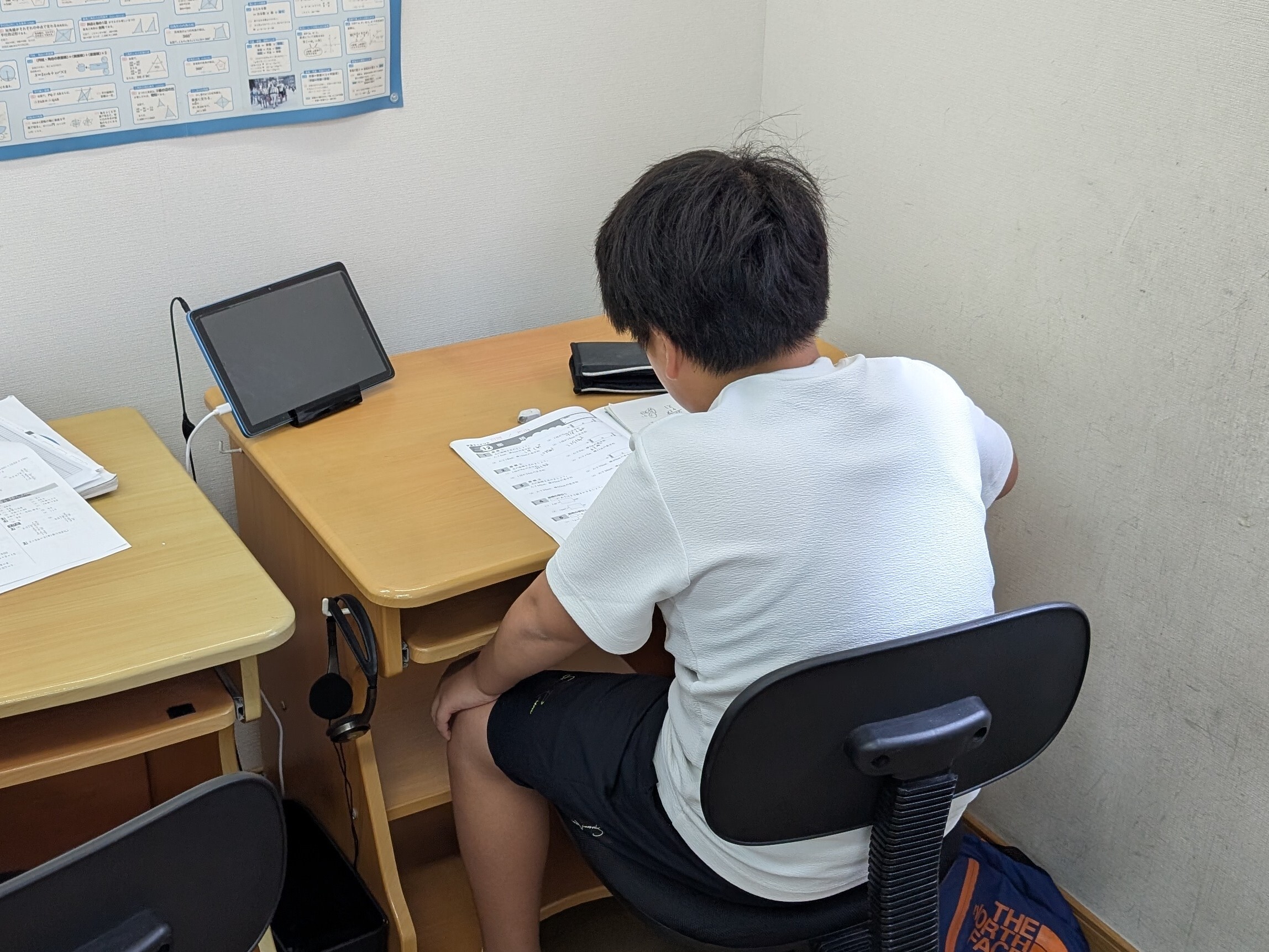

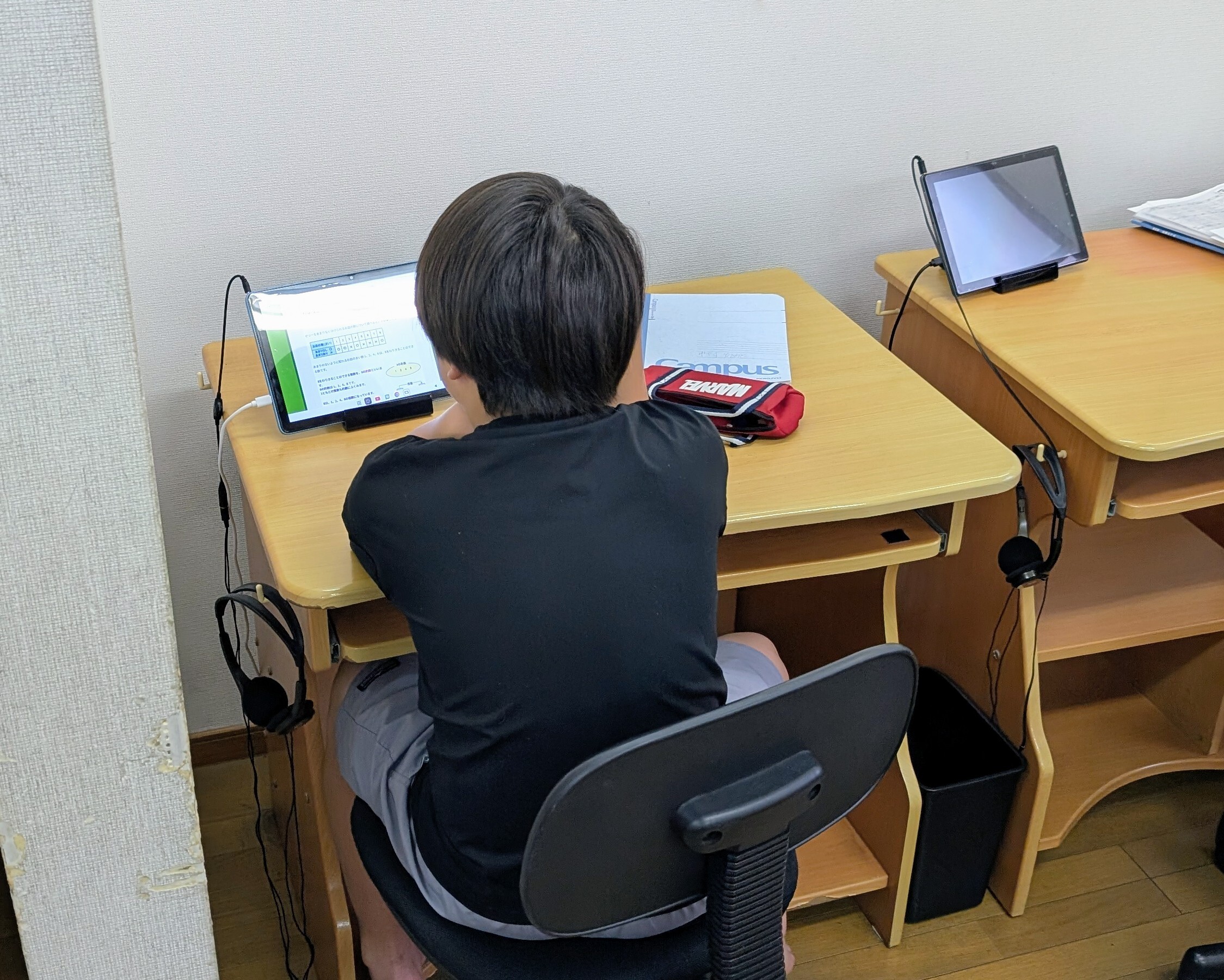

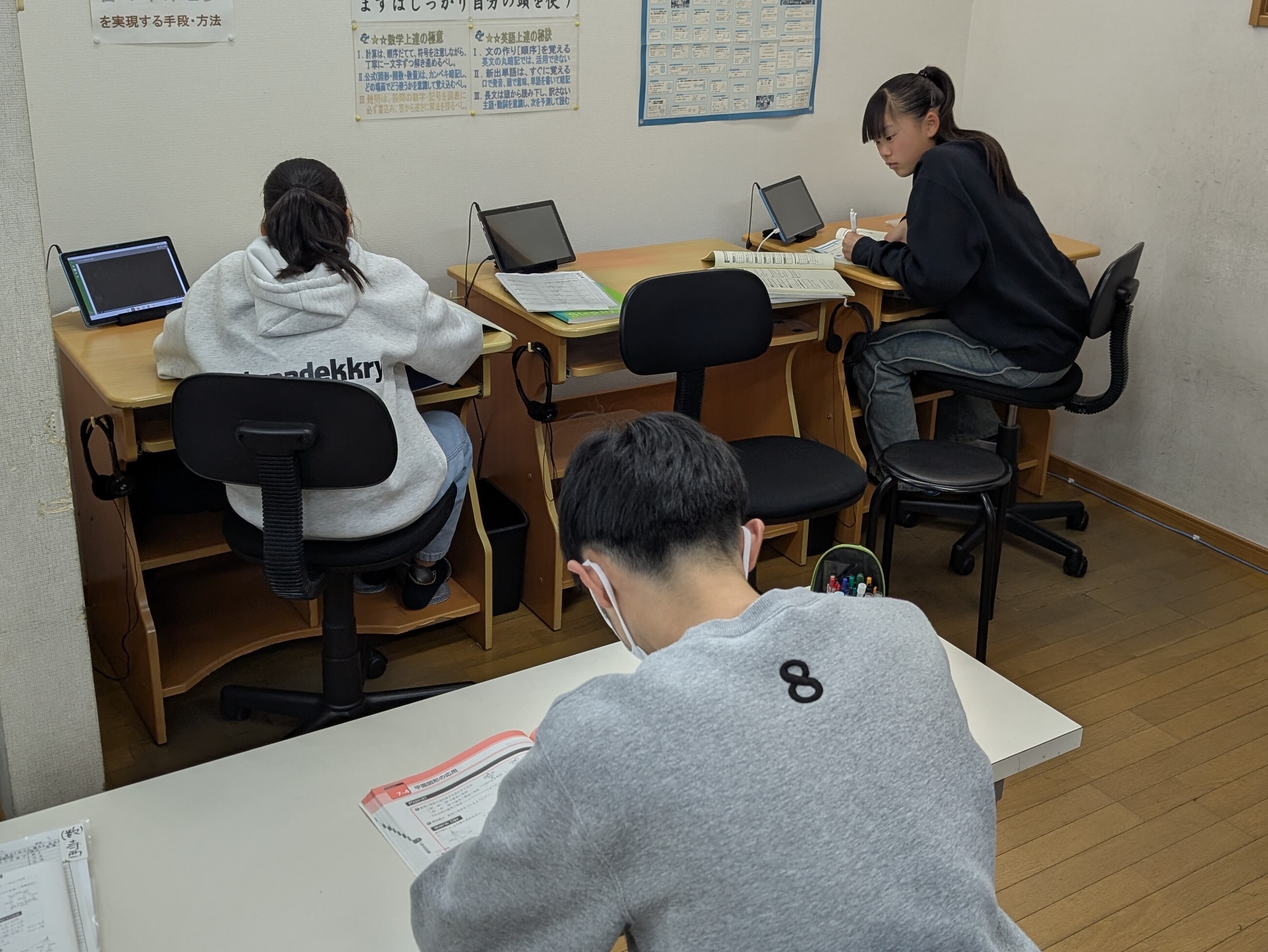

だから、学校の授業の理解を補うために、小学校高学年になればみなさん塾に通い始めます。

塾に通わせれば差し当たり親もひと安心ですし、それで小学校のうちは成績も大丈夫なはずです。

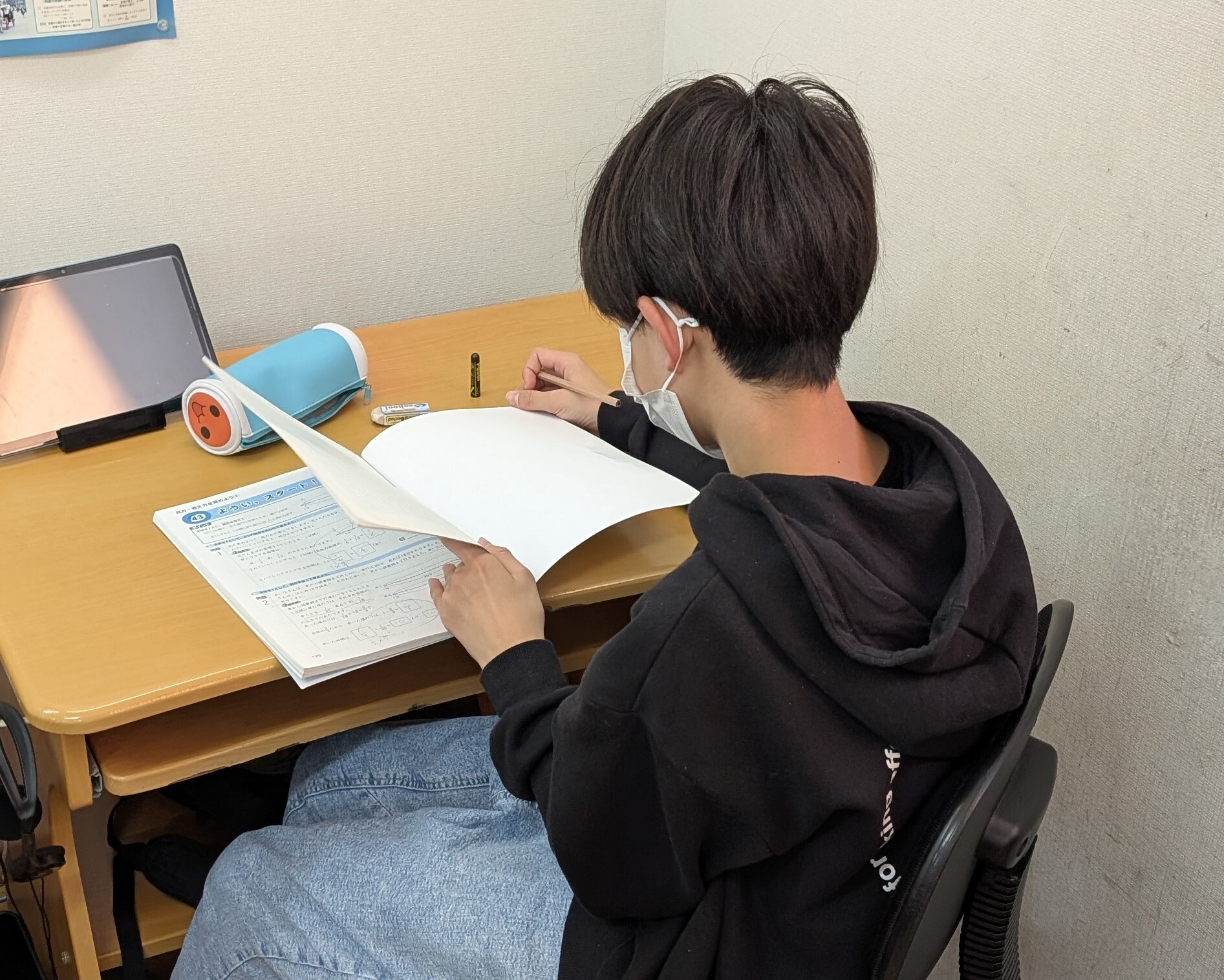

小学生高学年のうちは塾に通いさえすれば、具体的には塾での勉強量(時間数)だけで間に合うわけです。

では中学生になればどうでしょうか?

塾に通っていても、その中で成績の差が生じてきますよね。

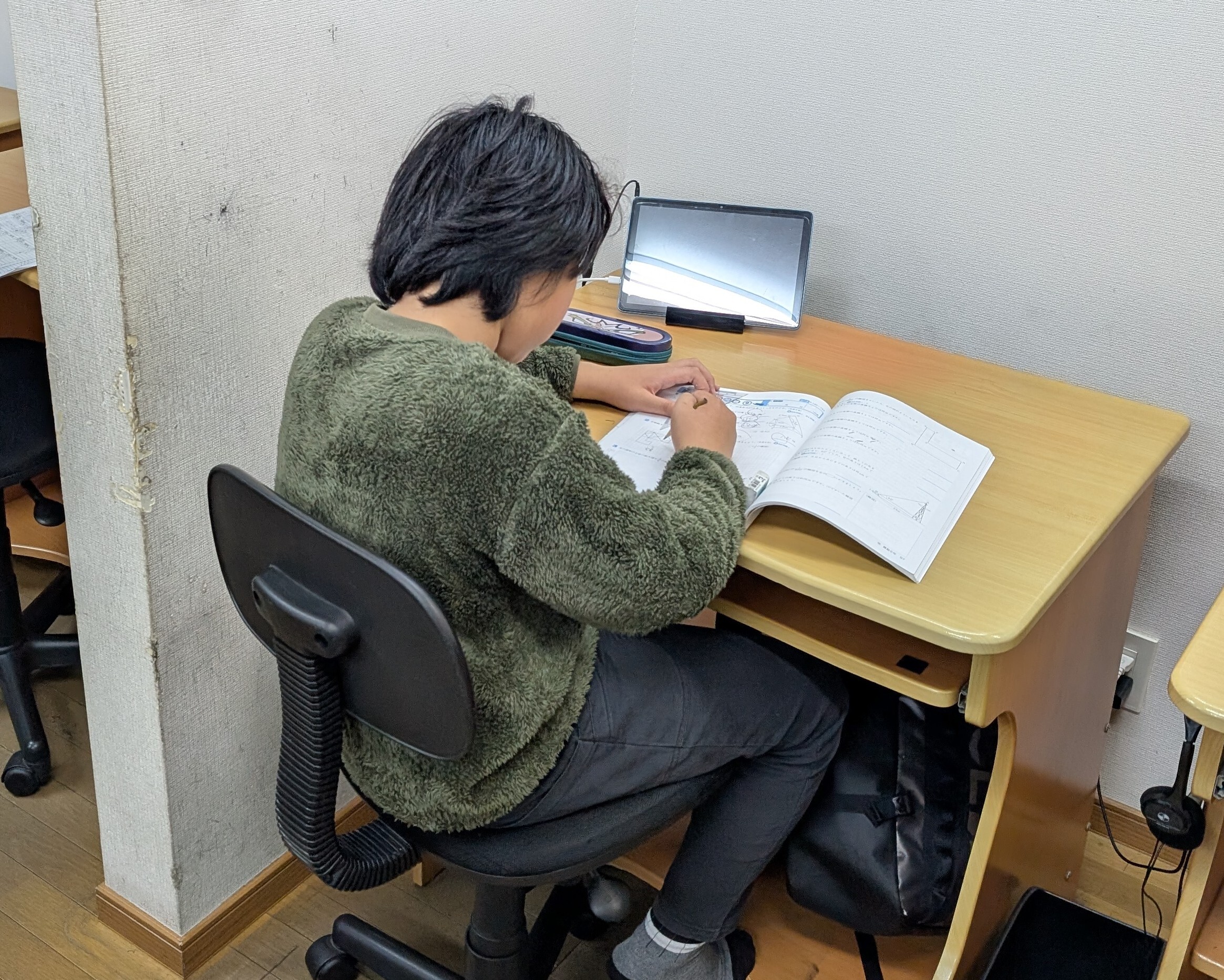

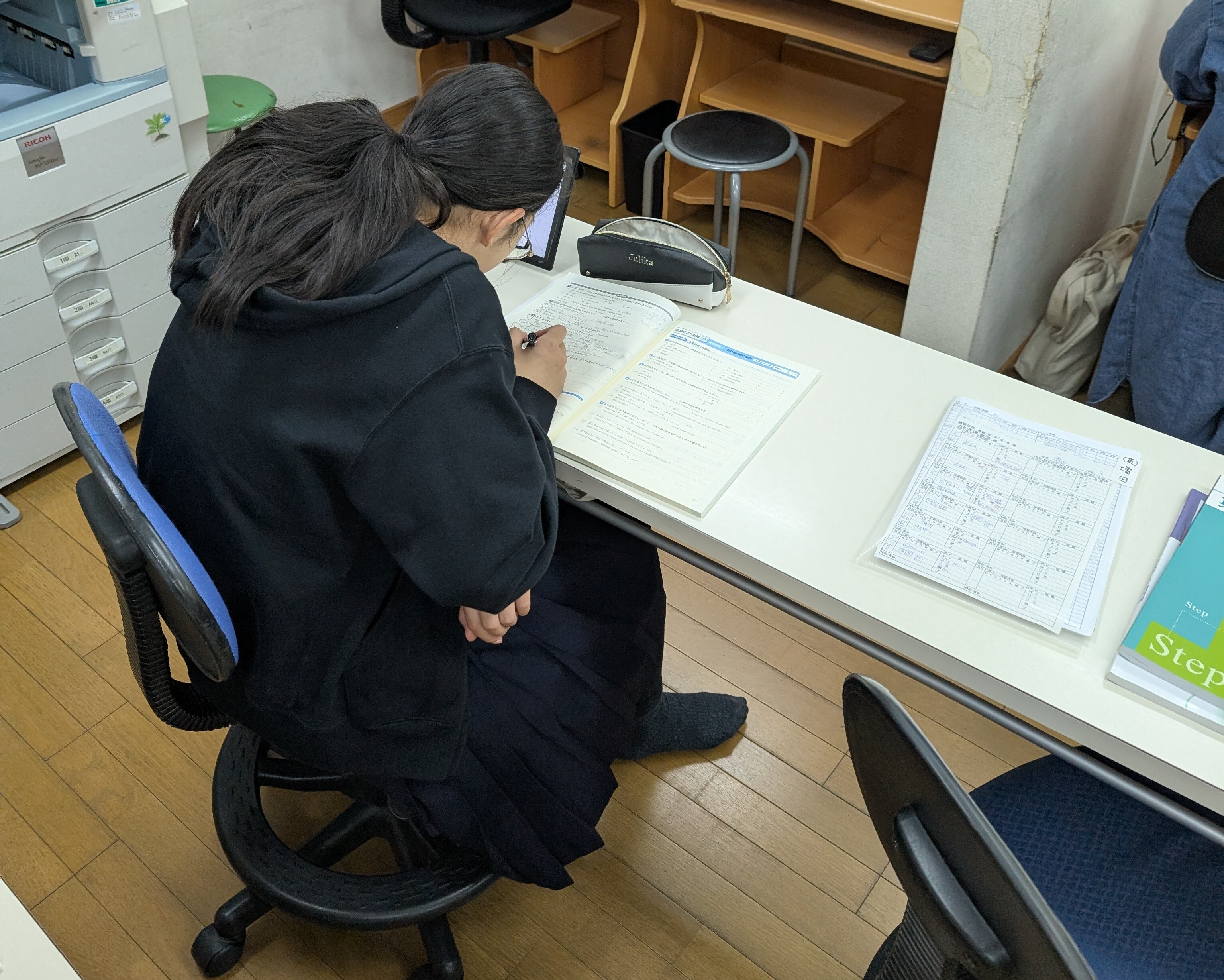

これで判明する事実は、塾に通っているだけではダメで、自宅だけの勉強(時間)が必要だということです。

つまり宿題のことですが、厳密には宿題の量を言っているわけではありません。

塾で学習したことの理解を補完するための【復習】が大切であって、そのための宿題をしっかり丁寧にすることが不可欠になります。

提出するがための宿題でなく、自身の理解を深めるがための【宿題】です。

この目的意識の差が、成績の差となって出てくるのですね。

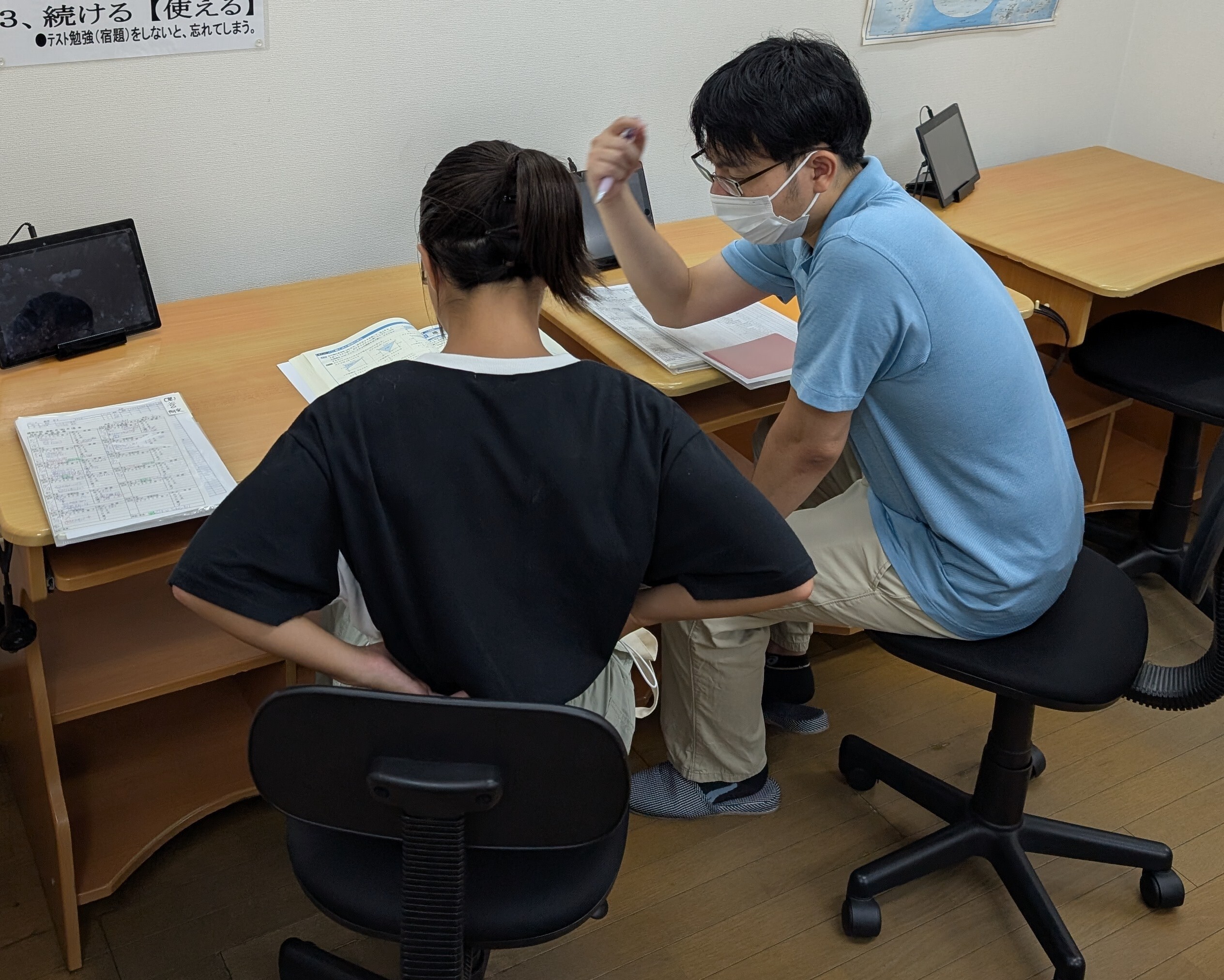

でつまりは、中学生のうちは、塾に通いつつも、復習である塾の宿題をしっかりできていれば高校受験も安泰ということになりますね。

では、高校生になればどうか?

もはや復習だけでは、高校の勉強を理解するには不十分だということになります。

したがって《予習》が必須になってくるのです。

通塾かつ塾の課題(復習)をこなすだけでは、定期テスト対策にはなっても、大学進学を目指す受験勉強量には及びません。

高校生に求められるのは、やらされる勉強でなく、自身で先駆け理解できない所を探し、それを潰しにいく【予習】です。

そこが義務教育の中学生までとは全く違う点ですね。

勉強のする上でこの事実をちゃんと分かって、自分の今すべきことを見出し、その課題をこなしていくことが大学受験に立ち向かっていくことになります。

なら、同じ高校生でも大学受験を念頭に入れて一年生から勉強している子もいますし、その心がけの差が志望大学の差となって現れるのです。

今、小・中・高と分けてザクって話しましたが、実際のところ子供たち当事者にとってはなかなかピンとこないものです。

だって親がいくら我が子に「勉強しなさい」と言ったところで、どこ吹く風ですもんね。

多かれ少なれ親も子供の時はやっぱり同じだったんですから。

かといって私は塾長として立場上そうは言ってられませんので、各ステージ(小・中・高の各学年)にいる子供たちに合せて都度、彼らが今成すべきことをしっかり伝えてやりたいと思っています。

2026年01月30日 15:10