和歌山市の個別指導|数学が伸びないのはなぜ!?

理由(言い訳)は様々で、聞くとだいたい①計算ミス・②時間がなかった・③分かっていたのにド忘れした・④ヤマが外れた。でも本当の理由は、理解しているようで実は十分理解できていないからです。

勉強していて分からなかった問題があったとしましょう。そこで解説を見聞きして理解しました。でもこれでは実は理解度はまだ50%くらいです。で解説を見なくても解けるようになったとしましょう。でもまだまだ、これでも理解度は70%です。

何を言いたいかというと、数学の問題は答がひとつですが、正解だからと言って、100%理解したとは実は言い切れないのです。例をいうと、ごく単純な計算問題で、たんに符号(+.-)の付け間違いをしてしまったとします。これはちょっと凡ミスでしょうか?。いやいや、これはしっかり理解していなかったから間違ったわけで、重大ミスなのです。ミスをミスを済ませるのではなく、100%理解しようとすること、解法の過程を実に実に大切にすることが数学の本流なのです。

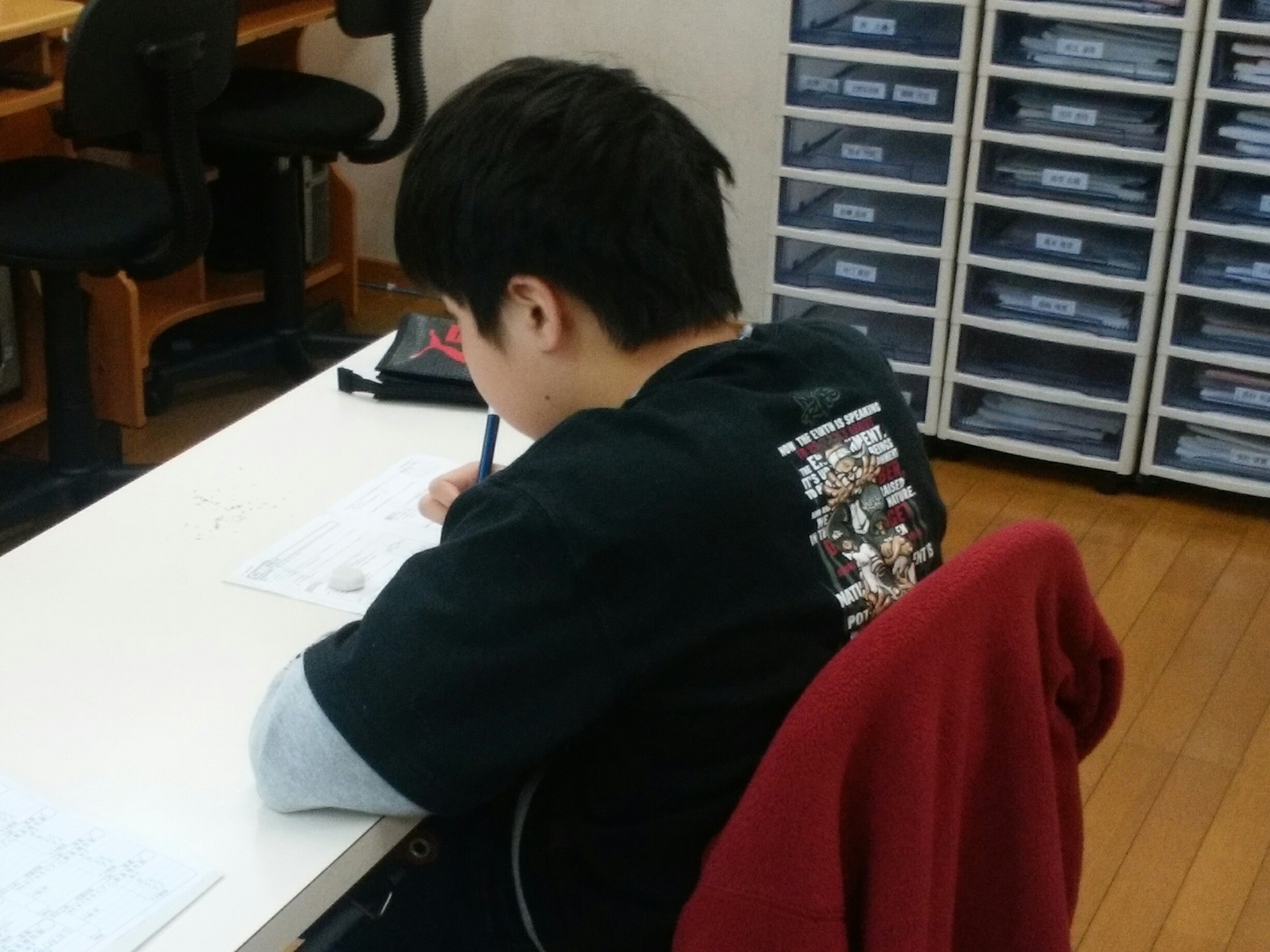

100%理解できたという状態になるためには、日頃から解く過程を意識して、かつ決められた時間(制限時間)で解ききるということが重要です。それが理解の目安です。

大学入試制度も、センター試験から新しい入試制度(共通テスト)に変わりますが、大きなポイントのひとつに記述式の問題の導入があります。これはまさに『解く過程』が重要視されてようになるのです。この流れは、高校・中学・小学校でも同じですよ。

数学を伸ばすコツは、単に問題が解ければいいではなく、解法をしっかりマスターし、時間内に解けるようになることを意識すること。論理的思考力を鍛えるわけですが、応用問題が解けるようになるとは、このレベルにまで達することをいうのですね。

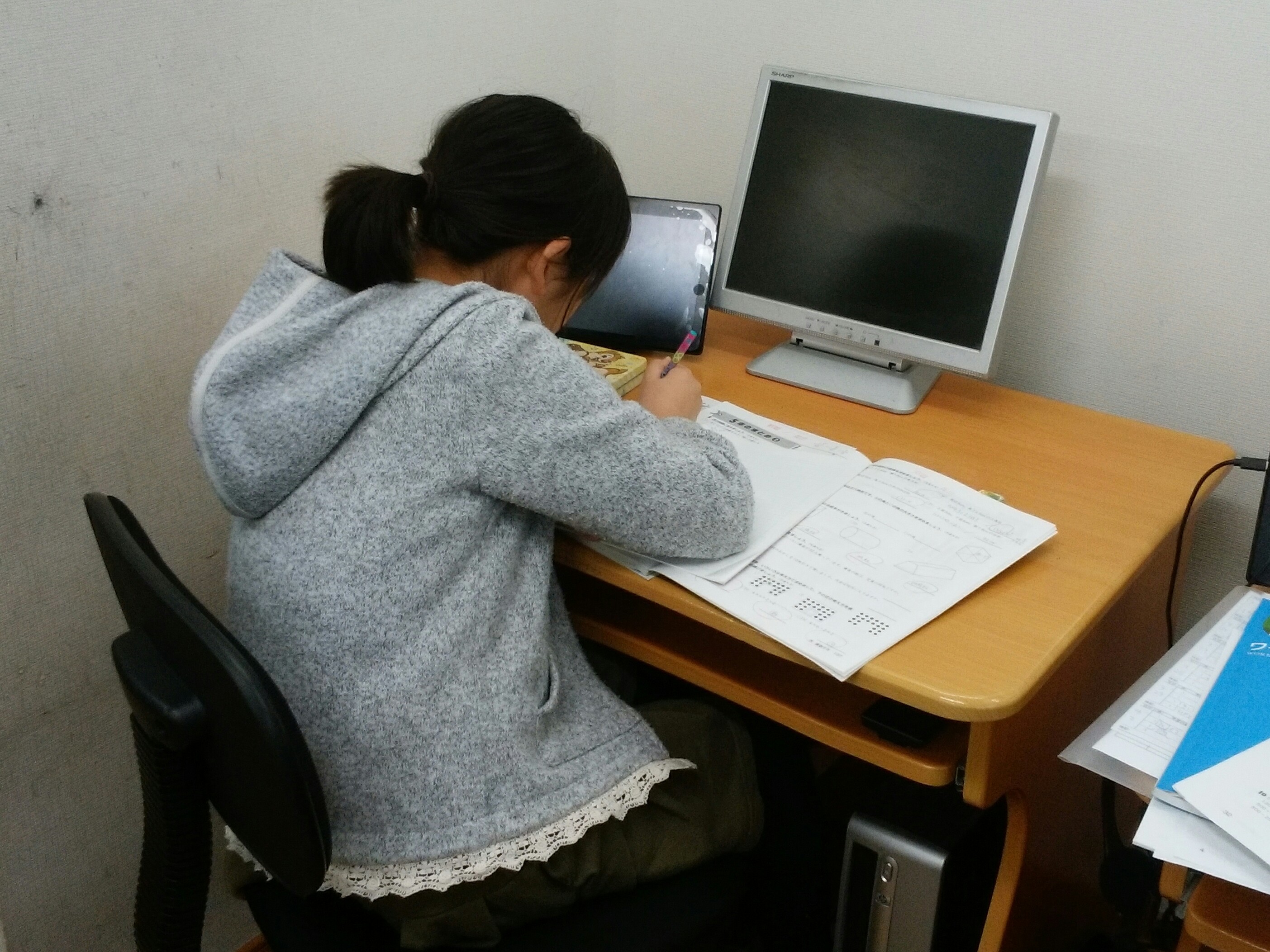

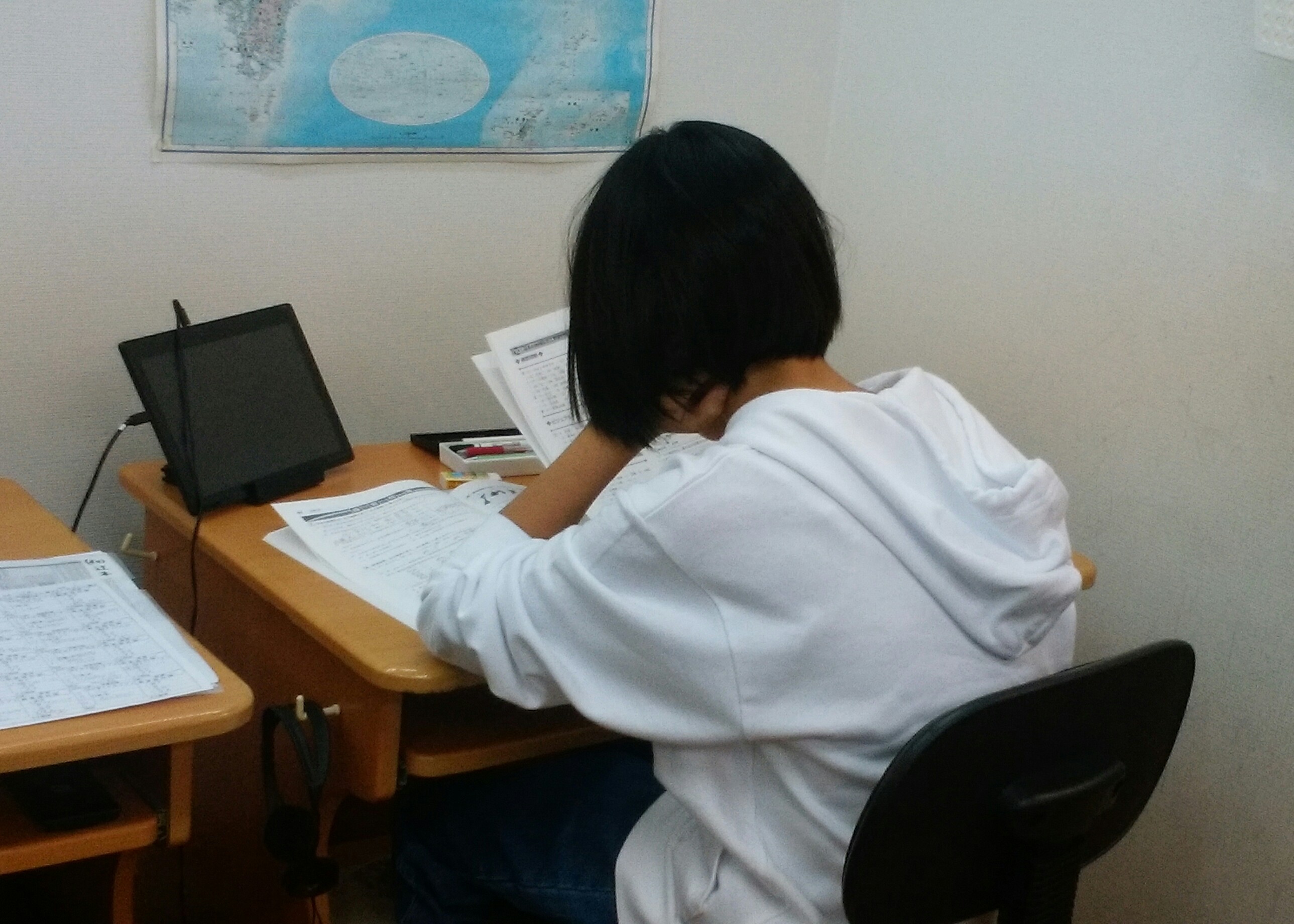

私が今まで指導する生徒の中で、日頃のちょっと声掛けでこの意識を持つようになり、成績がグッと伸び、まさに100点(100%)を取れるようになった子が何人もいました。

2019年06月09日 21:51