和歌山市の個別指導|勉強できない子のそもそもの勘違い

数学が苦手、社会が苦手と決まった科目でなく、総じて全科目で成績がよくない子には共通点があります。また英語(国語)・数学(算数)の2科目とも得意な子は、他の科目もそんなに悪い点数はとったりしません。そんな勉強のできる子とできない子の違いはなんだと思いますか。

それは小学生のころより培われる勉強に対する姿勢にあります。勉強できない子は、すぐに「先生、わかりません」と答えを聞きたがります。なぜだかわかりますか。彼らにとっての勉強の仕方とは、[わかる問題を解くこと]にあるのです。だから、[わからなければ先生に聞けばよい]のです。これを読んで、当然のことだと思う保護者の方、お子様の成績の伸びに悩んだりしていませんか?。

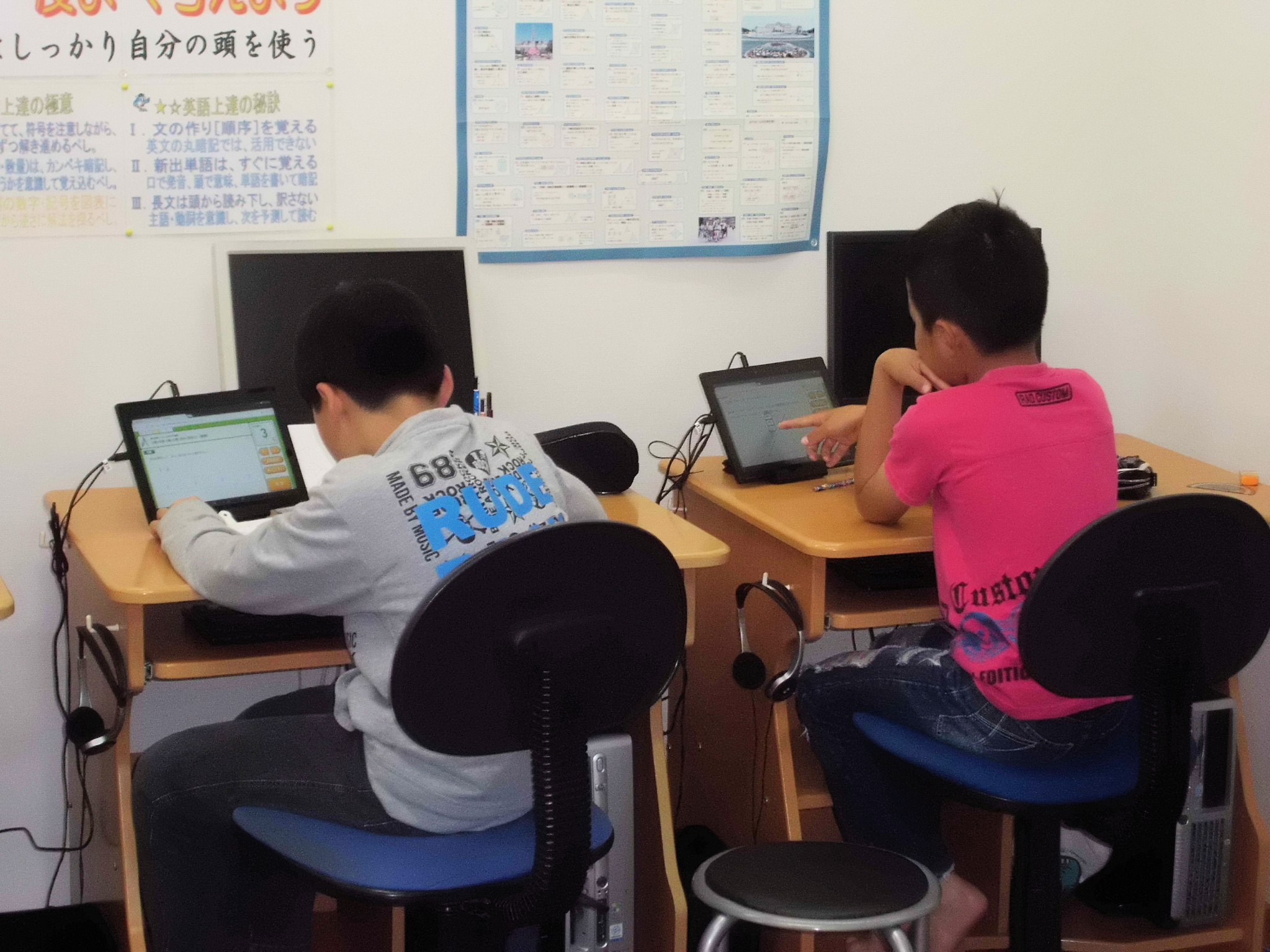

大切なポイントですが、勉強とはわからない問題に突き当たってから始まるのです。できる問題を解くことではありません。問題を解きながら、分からない問題をまず見つけ出すことです。勉強のできない子はここまでの作業が勉強することだと勘違いしているのです。勉強とは、わからない問題に遭遇した時、そこからまず「自分でよく考える」ことにあるのです。私の塾の壁にもデカデカと貼ってあります。【わらかないという前に、もう一度よく考えよう(まずはしっかり自分の頭を使う)】。

小学生のうちの大切な教育とは、公式を教えることよりも、「わからないことに放っておかず、それに不安を思い、自分で考えてみる」という意識を身につけさせてやることだと私は思います。実際、私は小学生の塾生たちには、知らないことに好奇心を抱かせ、知る楽しみを感じてもらうように指導しています。これができていれば、小学生のうちから遊びや習い事を我慢してまでガンガン勉強しなくても、また公立中学校で文武両道であっても、自然と偏差値の高い高校受験を目指すようになりますね。

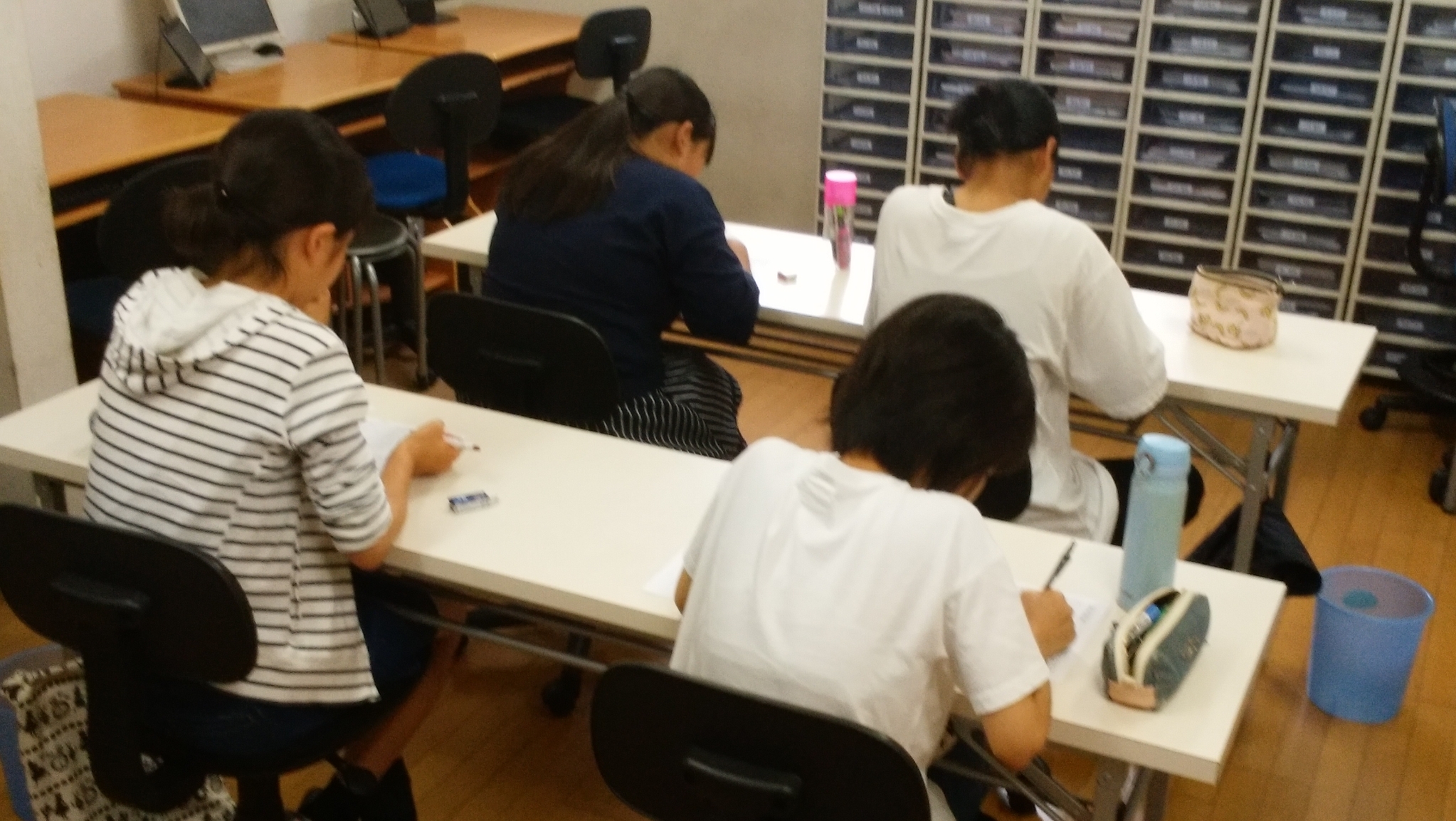

2学期も半ば成績不振となり、私の塾に通い出してくれる子が少なからずいます。そんな中、私のいう勉強意識がある子どもは、すぐに成績をあげてくれますね。でも、この意識を全く持てていない子は、先にいう勉強できない子であって、公式や解き方を教えることよりも、まずはこの意識自覚を改めさせてやらないことには、なかなか成績が伸びてきません。他塾に通っていて成績が伸びなかった子に最初指導した時は決まってみんな、さもよくわかったというように頷き、うんうん言ってくれます。でも実情は、自分ではなかなか解けず、本人も首をかしげてます。もう理由はおわかりですね。

あなたのお子様はいかがですか?。私でよければ、お気軽になんなりとご相談ください。現場の視線で、多少なりとも何か生きたアドバイスできれば幸いです。